Seit 2011 verpflichtet der Bund die Kantone, ihre Flüsse und Bäche zu revitalisieren und so wieder natürlicher zu gestalten. Diese Wasserbauprojekte bringen oft grosse Veränderungen mit sich und haben viele und heterogene Anspruchsgruppen. Darum sind durchdachte Partizipation und professionelle Projektkommunikation wichtige Erfolgsfaktoren. Auch ein digitaler Mitwirkungsprozess bietet wertvolle Unterstützung.

Die Zahlen sind beeindruckend: Etwa 80 Prozent aller Tier- und rund 40 Prozent aller Pflanzenarten in der Schweiz leben in natürlichen Flusslandschaften. Das macht natürliche Flüsse und Bäche mit ihren Ufern zu den artenreichsten Lebensräumen, die wir in der Schweiz kennen. Allerdings gibt es hierzulande nur noch sehr wenige Fliessgewässer, die tatsächlich noch natürlich sind.

Verbauungen führten zu ökologischem Kahlschlag

Die meisten Bäche und Flüsse wurden Anfangs des 20. Jahrhunderts begradigt und künstlich verbaut, zum Schutz vor Hochwasser und um Land zu gewinnen. Für die Natur hatte das katastrophale Folgen. Rund 14’000 km Fliessgewässer in der Schweiz sind so massiv verbaut, dass sie als stark beeinträchtigt gelten. Heute wissen wir, dass mit der Verbauung der Flüsse und Bäche unzählige Lebensräume für Pflanzen und Tiere ausradiert wurden. Rund drei Viertel der einheimischen Fischarten gelten darum als ausgestorben oder bedroht. Die Fliessgewässer sind heute die am stärksten beeinträchtigten Lebensräume der Schweiz und können ihre wichtigen Funktionen für Mensch und Natur nicht mehr erfüllen.

Nutzen von Revitalisierungen

Natürliche Fliessgewässer erbringen für die Natur und auch für uns Menschen wichtige Leistungen: Beispielsweise bilden sie vielfältige und vernetzte Lebensräume für Tiere und Pflanzen, reinigen unser Trinkwasser, sind ein natürlicher Schutz vor Hochwasser und attraktive Erholungsgebiete. Um diese Systemleistungen zu verbessern und zu erhalten, müssen Flüsse und Bäche wieder natürlicher, lebendiger und damit artenreicher werden. Deshalb gibt es seit 2011 in der Schweiz ein Gewässerschutzgesetz, das die Kantone verpflichtet, ihre Gewässer natürlicher zu gestalten.

Grosses Potenzial für Revitalisierungen in der Schweiz

Insgesamt sollen bis 2090 etwa 4000 Kilometer Bach- und Flussstrecken sowie Seeufer in der gesamten Schweiz natürlicher gestaltet werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten jährlich rund 50 Kilometer Gewässerstrecken revitalisiert werden. In der Realität geht es indessen wesentlich langsamer vorwärts: Zwischen 2011 und 2021 wurden anstatt 500 lediglich 160 Kilometer umgesetzt. Mögliche Gründe für die verzögerte Umsetzung sind die zeitintensive, komplexe Planung, intensive Verhandlungen zum Erwerb von Land und – aufgrund sehr unterschiedlicher Interessen – langwierige Einsprachen.

Partizipative Prozesse während der Planung

Meist gibt es bei Revitalisierungsprojekten viele Direktbetroffene und noch weitere Anspruchsgruppen, die teils entgegengesetzte Interessen vertreten. Um eine Lösung zu finden, die alle Interessen bestmöglich berücksichtigt, ist es wichtig, die betroffenen Personen und Stellen frühzeitig und aktiv einzubeziehen. Auch der Bund sieht vor, dass Wasserbauprojekte in einem partizipativen Prozess entwickelt werden sollten.

Kein Standardrezept, aber Eckpunkte

Eine gut durchgeführte Partizipation ermöglicht es, wichtige Bedürfnisse der Beteiligten am Revitalisierungsprojekt zu erkennen und auch vom Wissen der lokalen Akteure zu profitieren. Die Planungsergebnisse werden dadurch optimiert und die Akzeptanz des Projekts gestärkt. Anspruchsgruppen (von den unmittelbar Betroffenen bis zur gesamten Bevölkerung) und Ablauf einer Partizipation sind von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Es gibt zwar kein Standardrezept, jedoch ein paar wichtige Eckpunkte, die beachtet werden sollten:

- Offene und respektvolle Haltung gegenüber allen Beteiligten

- Sorgfältige Vorbereitung

- Klare Spielregeln und Festlegung des Handlungsspielraums

- Früher Beginn der Partizipation

- Verständliche und durchdachte Projektkommunikation

- Transparente Kommunikation der Ergebnisse

Partizipation muss kommunikativ begleitet werden

Um die Anspruchsgruppen zur aktiven Teilnahme zu motivieren, muss das Thema klar, verständlich und konkret vermittelt werden. Da es sich bei Revitalisierungen oft um komplexe Vorhaben handelt, muss die zuständige Stelle das Projekt möglichst verständlich darlegen. Oft werden Partizipationsmöglichkeiten angeboten, aber die Unterlagen werden nicht kommunikativ aufbereitet. Dadurch werden Projekte nicht verstanden und die Partizipationsmöglichkeiten werden nur spärlich genutzt. Das heisst: Komplexität reduzieren, Pläne vereinfachen und alles anschaulich gestalten. Einfache Fragestellungen sind dabei oft ein Schlüsselelement, da sie zu konkreten Antworten führen. Diese Projektkommunikation ist anspruchsvoll, macht aber den entscheidenden Unterschied aus.

Kommunikative Begleitmassnahmen

Um die Bevölkerung auf die Partizipationsmöglichkeiten aufmerksam zu machen, sind kommunikative Massnahmen erforderlich. Dazu gehören etwa Medienarbeit, Social Media, digitale und physische Informationsveranstaltungen, Newsletter sowie alle anderen üblichen Kommunikationsmittel, mit denen die zuständigen Stellen und Behörden die Anspruchsgruppen ansprechen. Nach der Partizipation gehört die transparente Kommunikation der Ergebnisse und die Information über den weiteren Projektverlauf zu den wichtigen Aufgaben der Projektkommunikation.

Chancen der digitalen Mitwirkung nutzen

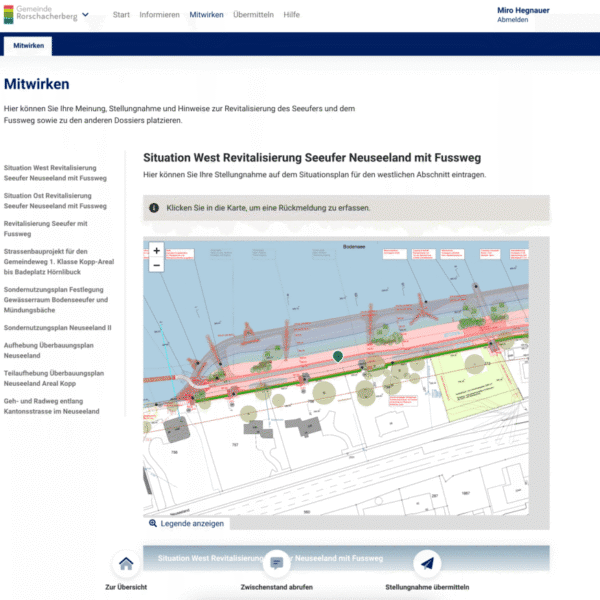

Partizipationsprozesse sind oftmals mit hohen Aufwänden und Prozessunsicherheiten verbunden. Insbesondere die Auswertung der Rückmeldungen erfordert oftmals viele manuelle und aufwändige Schritte. Eine grosse Unterstützung schafft hier die digitale Plattform «E-Mitwirkung», welche sich bereits in über 140 Gemeinden, Städten und Kantonen als praxisgeprüftes Werkzeug für den Online-Dialog etabliert hat. Die Anspruchsgruppen können sich zeit- und ortsunabhängig über das Vorhaben informieren und strukturiert Rückmeldungen in den Berichten und interaktiven Karten erfassen. Die Verwaltung hingegen profitiert von einer effizienteren Auswertung der Rückmeldungen, kann Chancen und Risiken schneller erkennen und die Anspruchsgruppen aufgrund des digitalen Kanals besser abholen.

Die Bevölkerung des Kantons Luzern und der Gemeinde Rorschacherberg konnten sich digital zu den Revitalisierungsmassnahmen äussern. (Quelle: Screenshot Konova AG)

Zu den Autoren:

C-Factor ist eine Kommunikationsagentur in Zürich. Die engagierten Kommunikationsexpert:innen unterstützen unter anderem Kundinnen und Kunden aus dem öffentlichen Sektor bei Revitalisierungsprojekten. Die Agentur ist «qualifizierter Partner E-Mitwirkung» und kombiniert das Wissen von Kommunikation, Dialog und digitaler Mitwirkung.

Miro Hegnauer ist Gründer und Geschäftsführer der Konova AG / E-Mitwirkung und unterstützt Behörden darin, Mitwirkungsprozesse effizienter und effektiver umzusetzen.