Mitwirkungen und Vernehmlassungen sind zentrale Instrumente für Gemeinden, Städte und Kantone, um Meinungen und Rückmeldungen von Anspruchsgruppen zu erhalten. Während einige Behörden eine breite Beteiligung anstreben, fürchten andere eine Flut an Stellungnahmen, die einen hohen Verarbeitungsaufwand mit sich bringt. Doch welche Faktoren beeinflussen die Anzahl der Rückmeldungen und wie lassen sich diese steuern?

Relevanz und Verständlichkeit als Schlüssel

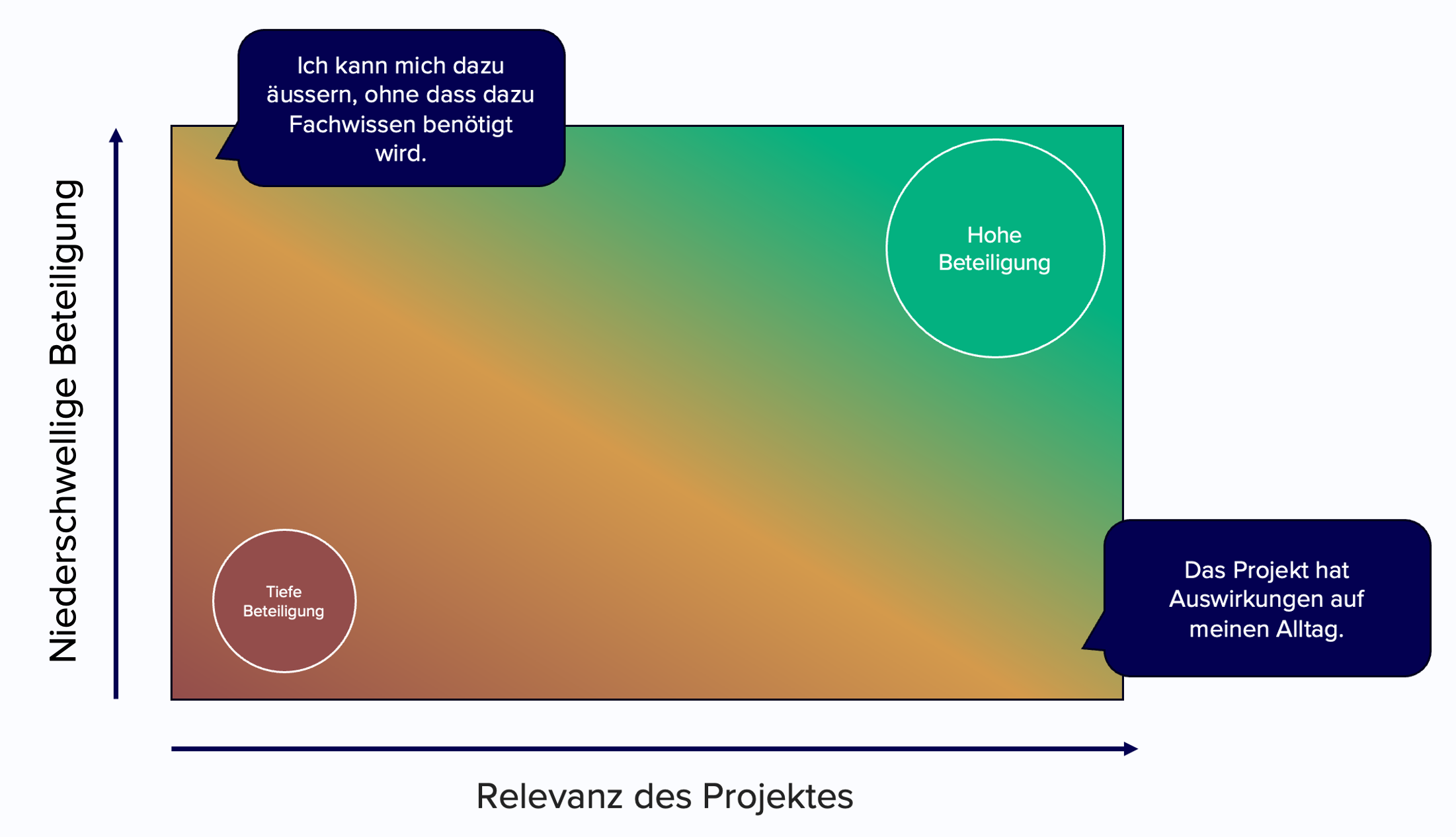

Ein zentraler Faktor für die Beteiligung ist die wahrgenommene Relevanz eines Vorhabens. Die Frage «Ist dieses Projekt für mich wichtig?» beeinflusst massgeblich die Entscheidung der Bevölkerung zur Teilnahme. Wenn ein Thema eine breite Bevölkerungsschicht betrifft und die Beteiligung niederschwellig möglich ist, sind mehr Rückmeldungen zu erwarten. Ein Beispiel dafür ist die Mitwirkung zur Einführung einer Tempo-30-Zone: Die betroffenen Personen können sich leicht mit dem Thema identifizieren, die Auswirkungen auf ihren Alltag abschätzen und sich ohne vertiefte Fachkenntnisse einbringen.

Umgekehrt bleibt die Beteiligung gering, wenn ein Projekt nur eine kleine Fachgruppe betrifft oder schwer verständlich ist. Dies zeigt sich etwa bei der Mitwirkung zur Festlegung der Gewässerräume: Das Thema wirkt auf den ersten Blick technisch komplex, und die Auswirkungen auf den Alltag der breiten Bevölkerung sind nicht sofort erkennbar.

Hier spielt die Aufbereitung der Informationen eine entscheidende Rolle. Eine klare und verständliche Darstellung hilft, die Relevanz eines Vorhabens sichtbar zu machen. Die Festlegung der Gewässerräume mag zunächst abstrakt erscheinen – doch wenn Zweck und Auswirkungen nachvollziehbar erklärt werden, kann dies das Interesse der Bevölkerung steigern. Ein FAQ-Bereich (Häufige Fragen) kann zudem dazu beitragen, wiederkehrende Fragen effizient zu beantworten und Missverständnisse bereits im Vorfeld zu vermeiden.

Die Aktivierung der Teilnehmenden

Die Beteiligung der Bevölkerung kann nur dann erfolgen, wenn sie von der Mitwirkung überhaupt erfährt. Die Praxis zeigt: Je intensiver die Kommunikation und Aktivierung, desto höher die Beteiligung. Besonders bewährt hat sich ein cross-medialer Ansatz, der verschiedene Kanäle nutzt:

- Lokale Pressemitteilungen

- Social-Media-Kanäle der Gemeinde

- Plakate und Flyer

- Informationsveranstaltungen

Durch eine gezielte Aktivierung können Verwaltungen steuern, wie viele Menschen sich an einer Mitwirkung beteiligen. Eine intensive Kommunikation führt zu mehr Eingaben, während eine zurückhaltende Informationsstrategie zu einer geringeren Beteiligung führt.

E-Mitwirkung als moderne Lösung

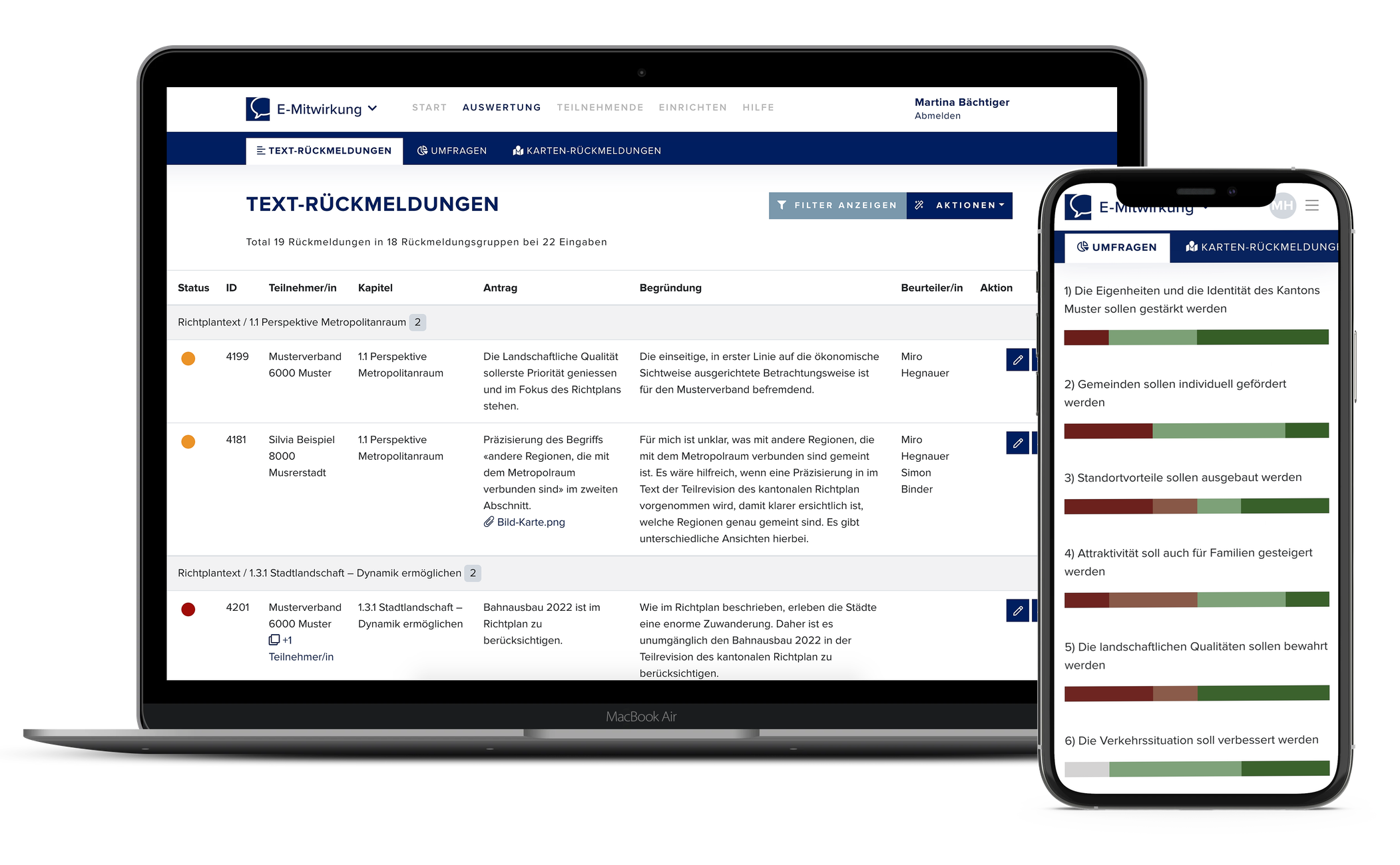

Früher wurden Mitwirkungsunterlagen oft nur auf der Website oder im Amtsblatt publiziert, was die Teilnahme auf jene beschränkte, die aktiv danach suchten und bereit waren, die einzelnen Dokumente herunterzuladen. Mit der digitalen Plattform E-Mitwirkung gibt es nun eine zeitgemässe Lösung, um Mitwirkungsprozesse effizienter und attraktiver zu gestalten. Bereits über 150 Gemeinden, Städte und Kantone nutzen diesen Weg. E-Mitwirkungen ermöglichen nicht nur eine bequeme Teilnahme, sondern auch eine bessere Informationsvermittlung, die wiederum die Beteiligung gezielt beeinflussen kann.

Die Erfahrung zeigt, dass eine E-Mitwirkung alleine nicht automatisch mehr Rückmeldungen bringt. Doch wenn eine Plattform mit einer gezielten Aktivierung kombiniert wird, kann sie massgeblich dazu beitragen, eine verbesserte Beteiligung zu erreichen. Zudem erleichtert eine digitale Lösung die Teilnahme, indem sie intuitiv zugänglich ist und den Prozess für Bürgerinnen und Bürger transparenter macht.

Effiziente Auswertung statt Datenflut

Ob 100 oder 1000 Rückmeldungen – die eigentliche Herausforderung liegt oft in der Auswertung. Hier bietet eine digitale Lösung wie die E-Mitwirkung grosse Vorteile:

- Automatische Erkennung und Zusammenfassung ähnlicher Rückmeldungen

- Strukturierte Auswertung nach Themen oder Kapiteln

- Generierung eines Mitwirkungsberichts auf Knopfdruck

- Konsolidierung von Masseneinwendungen

- Berücksichtigung der Teilnehmerkategorie (Privatperson, Verband, Gemeinde, ...) im Auswertungsprozess

Behörden profitieren dadurch von einem optimierten Verarbeitungsprozess, der die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Stellungnahmen erleichtert und viele Stunden manuelle Auswertung einspart.

Fazit

Die Anzahl der Rückmeldungen bei Mitwirkungen lässt sich durch verschiedene Faktoren beeinflussen: Relevanz und Verständlichkeit des Themas, gezielte Aktivierung der Bevölkerung und der gewählte Mitwirkungskanal. Während eine breite Beteiligung die Akzeptanz eines Vorhabens stärkt, kann eine gezielte Steuerung verhindern, dass Verwaltungen unter einer unüberschaubaren Flut von Stellungnahmen ersticken.

Mit digitalen Lösungen wie der E-Mitwirkung lässt sich nicht nur die Beteiligung gezielt steuern, sondern auch der gesamte Auswertungsprozess effizient gestalten. So wird aus einer potenziell aufwändigen Mitwirkung ein strukturierter und gut bewältigbarer Prozess.